物理学诺奖得主将人类带进阿秒时代 阿秒脉冲在材料科学和医学诊断等领域都有应用潜力

导读: 瑞典隆德大学教授安妮·勒惠利尔(Anne L’Huillier)是第5位被授予诺贝尔物理学奖的女性。视频截图:隆德大学Nina Ransmyr 如...

诺贝尔奖官网介绍称,1987年,安妮发现,当她通过惰性气体传输红外激光时,会产生许多不同的光的“泛音”。每个“泛音”都是一个光波。它们是由激光与气体中的原子相互作用引起的。电子获得额外的能量,然后以光的形式发射出来。安妮继续探索这一现象,为后续的突破奠定了基础。

1994年,阿戈斯蒂尼及其合作者研究了双色光子场中的频率调制原理。这一原理后来发展成为RABBIT(通过双光子跃迁干涉重建阿秒跳动)的计量技术。该技术通过将XUV(极紫外)脉冲和来自驱动激光器的光聚焦到稀有气体靶上,并分析从靶上产生的光电子,从而测量一连串阿秒脉冲的持续时间。

2001年,皮埃尔·阿戈斯蒂尼成功产生并研究了一系列连续的光脉冲,其中每个脉冲仅持续250阿秒。与此同时,费伦茨·克劳斯正在进行另一种类型的实验,该实验可以分离出持续650阿秒的单个光脉冲。

两束激光被用于产生阿秒脉冲和观测实验。

阿秒脉冲技术使得我们对以前无法追踪的快速过程,比如电子移动,或者能量的快速转移的研究成为可能。这为研究原子、分子和凝聚态物质中的电子动力学打开了一扇窗。

诺贝尔物理学委员会主席伊娃·奥尔森 (Eva Olsson) 称,“我们现在能打开电子世界的大门了。阿秒物理学使我们有机会了解电子控制的机制,下一步将是利用它们。”

应用于超高灵敏度检测,或冲击下一个诺奖?

阿秒脉冲在材料科学和医学诊断等领域都有应用潜力。

方少波介绍,三位获奖者最年轻的费伦茨·克劳斯,在做了阿秒脉冲的基础研究之后,把重心放到了血液检测上。他希望把对阿秒脉冲的计量方法拓展到血液检测中,希望带来一种超高灵敏度的检测技术。他做过一个实验:把一杯糖水的浓度不断稀释,稀释到现有所有商用检测手段都检测不出浓度后,再把它稀释1000倍,然后用费伦茨·克劳斯的方法还能检测出其含糖量。

2023年诺贝尔物理学奖得主、德国马克斯·普朗克量子光学研究所教授费伦茨·克劳斯(Ferenc Krausz)。

费伦茨·克劳斯于1962年5月17日出生在匈牙利。

诺贝尔奖官网介绍称,费伦茨·克劳斯研究组已经迈出了生物应用的第一步。通过将宽带光学、超快激光源和精确的飞秒-阿秒场解析技术相结合,克劳斯研究组开发出了光电场分子指纹技术,可以检测生物流体分子成分的变化。这有望成为一种新的体外诊断分析技术,用于检测血液样本中痕量的疾病特征分子。它的最大优点是可以同时监测许多分子,而且辐射是非电离的,因此不会对人体造成伤害。

方少波表示,通俗地解释这种检测的原理,它实际上是对整个光场进行精确地扫描或检测,对相关光子的相位进行确认。“每个分子对它都有不同的振动频率”,如同分子指纹,所以这种方法可以在血液中检测非常多种类的分子。

有评论称,如果这种分子检测新方法获得成功应用,克劳斯甚至可能获得第二个诺奖。

方少波表示,目前,阿秒脉冲技术还需要更多学科的扩展和应用。我国在阿秒科学领域也有布局,从国家层面到中国科学院层面,都给予了关注和支持。中国科学院在青年团队计划中专门针对原子尺度阿秒超快动力学以及阿秒科学与技术等研究项目给予了稳定支持。

据中国科学院物理研究所微信公众号消息,2013年,中国科学院物理研究所魏志义课题组实现了160阿秒孤立阿秒脉冲测量实验结果,这是我国在阿秒科学领域的重大突破。随后,华中科技大学、国防科技大学和中国科学院西安光学精密机械研究所的研究团队也先后实现了阿秒脉冲的产生和测量。

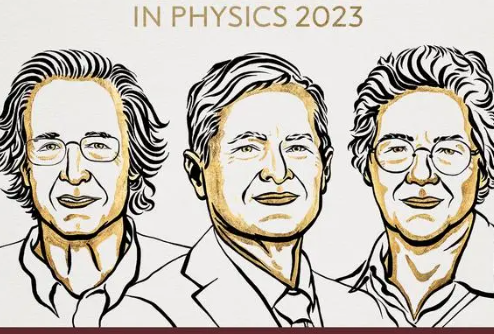

2023年诺贝尔物理学奖获得者:美国俄亥俄州立大学名誉教授皮埃尔·阿戈斯蒂尼(Pierre Agostini,左)、德国马克斯·普朗克量子光学研究所教授费伦茨·克劳斯(Ferenc Krausz,中)和瑞典隆德大学教授安妮·勒惠利尔(Anne L’Huillier,右)。

-

物理学诺奖得主将人类带进阿秒时代 阿秒脉冲在材料科学和医学诊断等领域都有应用潜力2017-09-01 14:33:32瑞典隆德大学教授安妮·勒惠利尔(Anne L’Huillier)是第5位被授予诺贝尔物理学奖的女性。视频截图:隆德大学Nina Ransmyr 如

物理学诺奖得主将人类带进阿秒时代 阿秒脉冲在材料科学和医学诊断等领域都有应用潜力2017-09-01 14:33:32瑞典隆德大学教授安妮·勒惠利尔(Anne L’Huillier)是第5位被授予诺贝尔物理学奖的女性。视频截图:隆德大学Nina Ransmyr 如 -

举报高速违章1分钟赚3000元? “随手拍”举报奖励实际上是30元/起2017-09-01 14:33:32近日,美妆博主司女士(化名)在某社交平台发布视频称:高速公路堵车堵得好啊,一分钟不到挣了3000元!从视频的内容来看,其IP地址为湖南省,

举报高速违章1分钟赚3000元? “随手拍”举报奖励实际上是30元/起2017-09-01 14:33:32近日,美妆博主司女士(化名)在某社交平台发布视频称:高速公路堵车堵得好啊,一分钟不到挣了3000元!从视频的内容来看,其IP地址为湖南省, -

女孩钻进高铁站台缝隙托举幼童 太多令人感动的画面2017-09-01 14:33:3210 月 2 日,广西一位网友晒出一段救人视频,一幼童不慎掉入高铁站台的缝隙当中。在这危急时刻,一名年轻女孩自告奋勇不顾危险钻入

女孩钻进高铁站台缝隙托举幼童 太多令人感动的画面2017-09-01 14:33:3210 月 2 日,广西一位网友晒出一段救人视频,一幼童不慎掉入高铁站台的缝隙当中。在这危急时刻,一名年轻女孩自告奋勇不顾危险钻入 -

弟弟结婚董宇辉回家帮忙成碍眼包 无论他站在哪里,都会碍事2017-09-01 14:33:3210月4日,弟弟结婚,带货主播董宇辉回到老家积极帮忙,但他却发现自己竟成了家人眼中的"碍眼包"。这一事件迅速登上热搜,引发了广泛的

弟弟结婚董宇辉回家帮忙成碍眼包 无论他站在哪里,都会碍事2017-09-01 14:33:3210月4日,弟弟结婚,带货主播董宇辉回到老家积极帮忙,但他却发现自己竟成了家人眼中的"碍眼包"。这一事件迅速登上热搜,引发了广泛的