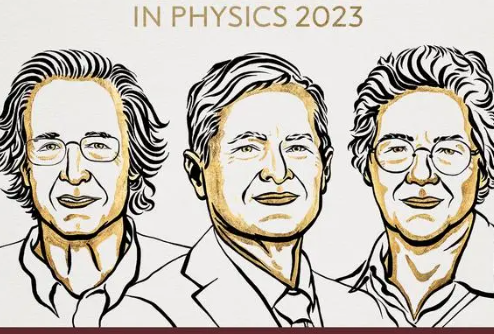

物理学诺奖得主将人类带进阿秒时代 阿秒脉冲在材料科学和医学诊断等领域都有应用潜力

导读: 瑞典隆德大学教授安妮·勒惠利尔(Anne L’Huillier)是第5位被授予诺贝尔物理学奖的女性。视频截图:隆德大学Nina Ransmyr 如...

飞秒激光作为驱动光,通过高次谐波过程产生极紫外或更短波长的阿秒相干辐射。

中国科学院物理研究所研究员魏志义等人2021年发表在中文学术期刊《物理》上的一篇论文表示,超快激光于20世纪80年代进入了飞秒激光时代。强场超快激光脉冲的一个重要用途是作为驱动光,通过高次谐波过程产生极紫外或更短波长的阿秒相干辐射。以气体高次谐波为例,当惰性气体与强场激光相互作用时,每个激光周期伴随产生两个阿秒脉冲。气体高次谐波的三步模型认为,激光场将首先使气体原子发生隧穿电离,释放出的光电子在电场的作用下运动,加速后的光电子最终与母体离子复合,使原子回到初始的量子态,多余的能量则以高能光子的形式释放,即高次谐波。

冷门领域!36年前解决原理问题,20年前突破技术难题

“如果认为它是世界上最快的东西,那用什么方法证明它是最快的?”方少波问。

他表示,除非有一个更快的“快门”,能定量地测出来阿秒脉冲的“快门”究竟有多快。

方少波介绍,1987年,安妮就做了高次谐波的实验,奠定了阿秒脉冲的基础。但高次谐波当时只能带来阿秒脉冲串。

“你可以把阿秒脉冲串简单想象成一串子弹,每个子弹都有自己的颜色,红橙黄绿蓝靛紫。但人们需要的可能只是一颗极紫外的子弹。”方少波表示,精准测量想用的是“一发子弹”——孤立阿秒脉冲,而非一串。这相当于要在一连串机关枪射出的子弹里面挑出来一个,难度很大。皮埃尔·阿戈斯蒂尼和费伦茨·克劳斯都在2001年时分别发表了重要论文,完成了阿秒脉冲的产生和测量,“而且用的是不同的测量技术。此后,大家有了共识,人类的光学技术进入到阿秒时代”。

等了至少20年,阿秒脉冲领域的研究者才收获第一个诺贝尔奖。

方少波表示,阿秒脉冲此前不是热门领域。首先,当时高次谐波的产生效率非常低,很多人甚至认为这是个笨方法,觉得浪费了大量的能量才得到了那么一点点光脉冲,是“大力出奇迹”而已,因此不被很多人看好;第二个原因是高次谐波的产生需要用到一个短脉冲的飞秒激光器。在那个年代,这样的激光器不是很多实验室都有。目前产生孤立阿秒脉冲的技术已经相对成熟了。但还有一个问题没有克服:如何提高它的光强度或产生效率?

-

物理学诺奖得主将人类带进阿秒时代 阿秒脉冲在材料科学和医学诊断等领域都有应用潜力2017-09-01 14:33:32瑞典隆德大学教授安妮·勒惠利尔(Anne L’Huillier)是第5位被授予诺贝尔物理学奖的女性。视频截图:隆德大学Nina Ransmyr 如

物理学诺奖得主将人类带进阿秒时代 阿秒脉冲在材料科学和医学诊断等领域都有应用潜力2017-09-01 14:33:32瑞典隆德大学教授安妮·勒惠利尔(Anne L’Huillier)是第5位被授予诺贝尔物理学奖的女性。视频截图:隆德大学Nina Ransmyr 如 -

举报高速违章1分钟赚3000元? “随手拍”举报奖励实际上是30元/起2017-09-01 14:33:32近日,美妆博主司女士(化名)在某社交平台发布视频称:高速公路堵车堵得好啊,一分钟不到挣了3000元!从视频的内容来看,其IP地址为湖南省,

举报高速违章1分钟赚3000元? “随手拍”举报奖励实际上是30元/起2017-09-01 14:33:32近日,美妆博主司女士(化名)在某社交平台发布视频称:高速公路堵车堵得好啊,一分钟不到挣了3000元!从视频的内容来看,其IP地址为湖南省, -

女孩钻进高铁站台缝隙托举幼童 太多令人感动的画面2017-09-01 14:33:3210 月 2 日,广西一位网友晒出一段救人视频,一幼童不慎掉入高铁站台的缝隙当中。在这危急时刻,一名年轻女孩自告奋勇不顾危险钻入

女孩钻进高铁站台缝隙托举幼童 太多令人感动的画面2017-09-01 14:33:3210 月 2 日,广西一位网友晒出一段救人视频,一幼童不慎掉入高铁站台的缝隙当中。在这危急时刻,一名年轻女孩自告奋勇不顾危险钻入 -

弟弟结婚董宇辉回家帮忙成碍眼包 无论他站在哪里,都会碍事2017-09-01 14:33:3210月4日,弟弟结婚,带货主播董宇辉回到老家积极帮忙,但他却发现自己竟成了家人眼中的"碍眼包"。这一事件迅速登上热搜,引发了广泛的

弟弟结婚董宇辉回家帮忙成碍眼包 无论他站在哪里,都会碍事2017-09-01 14:33:3210月4日,弟弟结婚,带货主播董宇辉回到老家积极帮忙,但他却发现自己竟成了家人眼中的"碍眼包"。这一事件迅速登上热搜,引发了广泛的